Kopfbedeckungen

(Mützen – Tschakos – Helme)

Tschako – ein Husarenstück

Der Tschako (ung.: csákó, poln.: czako) ist eine ursprünglich militärische Kopfbedeckung von zylindrischer oder konischer Form. In der Regel besitzt er einen Augen-, manchmal auch einen Nackenschirm. Der Begriff stammt aus dem Ungarischen und bedeutet „Husarenhelm”, weil diese Form der Kopfbedeckung zuerst bei den ungarischen Husaren getragen wurde.

Anfänglich wurde der Tschako aus Filz, später auch ganz oder teilweise aus Leder gefertigt, um den Träger vor Säbelhieben zu schützen. Hinzu kam oft ein in der Regel metallener Kinnriemen (Schuppenkette), der zusätzlichen Schutz bot. Normalerweise waren Filz bzw. Leder in schwarz gehalten, speziell bei den ungarischen Husaren wurde Filz in verschiedenen Farben verwendet.

Während der Napoleonischen Kriege setzte der Tschako sich in fast allen europäischen Heeren als Hauptkopfbedeckung für Fußtruppen sowie leichte Kavallerie und für Artillerie durch, da er besseren Schutz als die damals üblichen Filzhüte bot. Zudem war er billiger herzustellen als die bspw. in Österreich und Württemberg getragenen Lederhelme. Auf der Vorderseite waren ein metallener Beschlag sowie das Feldzeichen die sogenannte Nationale angebracht. Die damit ausgezeichnete einzelne Bataillone trugen zu Paraden auch Haarbüsche. Sämtliche Jäger- und Schützenbataillone im alten Reichsheer trugen diese.

In Deutschland wurde der Tschako ab 1843 zuerst in Preußen von der Pickelhaube weitgehend verdrängt, so dass ihn dort bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges nur mehr die Jägertruppe, MG-Abteilungen, technische Spezialtruppen (Flieger und Luftschiffer, Telegrafentruppe), Landwehr- und Landsturm, Seebataillone (Marineinfanterie) verwendeten.

In Österreich-Ungarn 1806 eingeführt, wurde der Tschako in veränderter Form (z. B. die Infanterie-Modelle M1871 und M1891) seit 1868 nur noch zur Parade, im Wachdienst (falls nicht die Feldkappe befohlen war), im Ordonnanz- und Inspektionsdienst sowie in einzelnen Garnisonen auch außer Dienst an Sonn- und Feiertagen getragen. Im Feld und zum täglichen Dienst war indes eine zunächst Lagermütze genannte, seit 1871 dann Feldkappe titulierte Kopfbedeckung Vorschrift.

Seine äußere Form wandelte sich bis 1895 mehrfach.

In der Mehrzahl der Armeen verlief die Entwicklung ähnlich. Heute wird der Tschako noch zu Repräsentationszwecken von Gardeeinheiten (z. B. Russland oder Argentinien) bzw. Militärakademien (z. B. West Point oder St. Cyr) getragen.

In Belgien wurde ein schwarzer Filz-Tschako noch 1914 von der Linieninfanterie getragen. Auf seiner Vorderseite befand sich eine in Messing geprägte Regimentsnummer. Im Gefecht zog man einen schwarzen Wachstuchüberzug über das Tschako, auf den die Regimentsnummer in weiß gemalt wurde. Zusätzlich war an dem Überzug vorn ein roter Woll-Pompon angebracht.

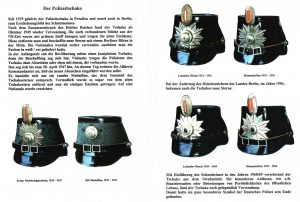

Polizei-Tschako

Als Teil der Polizei-Uniform war er in Deutschland bis zum Ende des ersten Weltkrieges ungebräuchlich; Polizeien und Gendarmerien der deutschen Länder des Kaiserreichs trugen als Kopfbedeckung meist die Pickelhaube. Zur Polizei kam der Tschako in Deutschland über Jägertruppen, die im revolutionären Berlin des Jahres 1919 Polizei-Aufgaben wahrnahmen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Helm für die im Zuge der November-Revolution 1918 in Preußen neu aufgestellte Sicherheitspolizei schied die bisher getragene sogenannte „Pickelhaube” als Symbol des untergegangenen Kaiserreiches aus. Gardeoffiziere schlagen vor, den bei den Gardejägern und -schützen üblichen Tschako zu übernehmen. Die verantwortlichen Regierungsstellen folgten diesem Vorschlag, so dass zunächst in Preußen und später im gesamten Reichsgebiet von Beamten der uniformierten Polizei und Gendarmerie der Tschako getragen wird.

Während des Nationalsozialismus wird in der Zeit von 1937 bis 1945 ein mit grünem Tuch bezogener Tschako getragen. Er ist mit einem Hoheitsadler versehen, der die ganze Frontseite einnimmt. Polizei-Offiziere trugen ihn in mittelbraunem Leder.

Nach  1945 erging der Befehl Nr. 1 des Militärkommandanten von Berlin, die Schutzpolizei ist zu entnazifizieren und neu aufzustellen. Dazu wurden noch alte, vorhandene Uniformen der Wehrmacht und der Polizei verwendet. Ein unterschiedliches Erscheinungsbild war an der Tagesordnung. Der kleinste Dienstanzug bis1947 war eine Armbinde auf ziviler Kleidung.

1945 erging der Befehl Nr. 1 des Militärkommandanten von Berlin, die Schutzpolizei ist zu entnazifizieren und neu aufzustellen. Dazu wurden noch alte, vorhandene Uniformen der Wehrmacht und der Polizei verwendet. Ein unterschiedliches Erscheinungsbild war an der Tagesordnung. Der kleinste Dienstanzug bis1947 war eine Armbinde auf ziviler Kleidung.

1947 wurde die Polizei in ganz Berlin einheitlich eingekleidet. Wieder im militärischen Stil.

Links: Schutzpolizist (Schupo). Rechts: Bereitschaftspolizei (Bepo), ab 1949 nur in West – Berlin.

Uniformbeschreibung:

Graublauer Stoff, Uniformrock mit aufgesetzten Taschen, Schulterstücken mit Dienstgradabzeichen, oft Stiefelhosen, Ledergamaschen (Bepo mit Stiefel) Tschako mit Berliner Bären, Kokarde rot/weiß für Berlin.

Aufgaben:

Fußstreife, für Ruhe, Sicherheit und Ordnung sorgen, Bewachung von öffentlichen Einrichtungen, Schwarzmarktrazzien.

findet eine schwarz lackierte Ausführung Verwendung. Allerdings wurde der Tschako nur in der britischen Besatzungszone (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg) und in West-Berlin ein Teil der Polizei-Uniform, in Nordrhein-Westfalen bis Anfang der 1970er Jahre und in West-Berlin bis 1968.

Tschako 1945-1968

In der DDR gab es nach der Auflösung der Länder als staatliche Verwaltungseinheiten in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) eine eigene Entwicklung. Mit dem Übergang in die 1970er Jahre wird auch in der DDR das Tragen des Tschakos eingestellt.

Aus dem Tschako entwickelten sich durch Verkleinerung und Materialeinsparung die Schaftmütze, Schirmmütze und das Käppi.

– Quelle/Weblink-